ぶちゅまるです。

毒物劇物取扱者試験は都道府県によって

難易度が全然違う試験です。

初めに言わせてください。

近年の毒物劇物取扱者試験は、試験の統一によって難しくなっています。

合格率が20%を切る県もあり、

地域によって合格率に格差が生じています。

試験の統一化によって、

問題の難易度が上がる傾向があるようです。

試験の難易度が上がっていく中、

現在も簡単な県はあるのでしょうか。

そこで、今回の記事は、

毒物劇物取扱者試験で簡単な都道府県はあるのか

について紹介したいと思います。

注意点として、

全都道府県の試験問題を解いて検証しているので、

難易度の感じ方には個人差があるかも知れません。

僕の結論ですが、

簡単な都道府県はあります。

それでは、詳しくみていきましょう。

最も簡単な都道府県は?

最も簡単な都道府県は東京都です。

試験問題が簡単で、

定番の化学物質がよく出てくる傾向があります。

参考書を使えば、満点を狙えるレベルです。

合格基準や試験難易度を加味すると、

今の所、全国で一番合格しやすいと思います。

他の地方の難易度を知りたい方はコチラ☜

都道府県によって難易度が違うのはなぜ?

毒物劇物取扱者試験は、各都道府県の自治事務であり、国として関与していない。

厚生労働省

都道府県毎に試験難易度が違うのは、

試験に国が関与していないから

なんですよね。

国家試験の難易度が試験地によって違う

と言うのも不思議な話ですけどね。

参考書との相性もあるかと思いますが、

都道府県によっては明らかに難しい場合もあります。

それなら簡単な都道府県で受験したくなりますよね……。

でも、他府県で受験はできるのでしょうか。

他府県で受験ってできるの?

- 居住地に関わらず、受験可能

- 一度合格すれば、どの都道府県でも有効

毒物劇物取扱者試験の受験は居住地や本籍地に関係しません。

どの都道府県で合格しても、

毒物劇物取扱責任者になることが可能です。

- 試験日程は都道府県によって異なる

- 合格基準も様々

合格基準は問題の難易度に準じて、

各都道府県で違うので注意が必要です。

感染対策のため、

県外からの試験を断っている地域もあるようなので、

各都道府県の情報をよく確認しましょう。

受験要項をよく確認してから受験しましょう。

各都道府県の合格率について

各都道府県の令和4年度、5年度の合格率をグラフで表しています。

昔は高い合格率だった毒物劇物取扱者試験ですが、

現在の合格率の全国平均は

約30%台にまで落ちています。

それでは、地方毎の合格率に

どのような違いがあるか見ていきましょう。

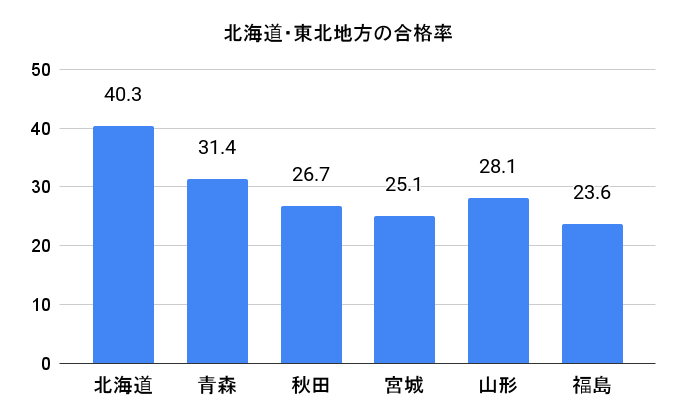

北海道・東北地方

北海道では独自に試験を行なっており、

合格率もまずまずの値です。

一方、東北地方では試験内容が統一されており、

以前より合格率が低下しています。

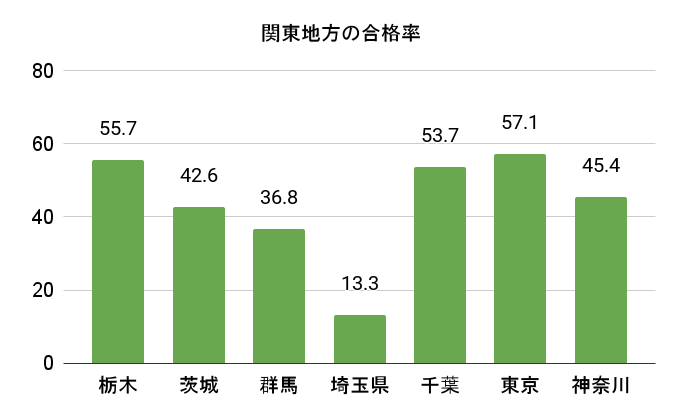

関東地方

埼玉県の問題を確認しましたが、

ここまで合格率が低いのは例年と傾向が変わった為と思われます。

令和3、4年の合格率は30%台後半でした。

念の為、公表されている全ての試験問題も見ましたが、

やはり難易度は高くないと思いました。

総じて、関東地方の合格率は高いです。

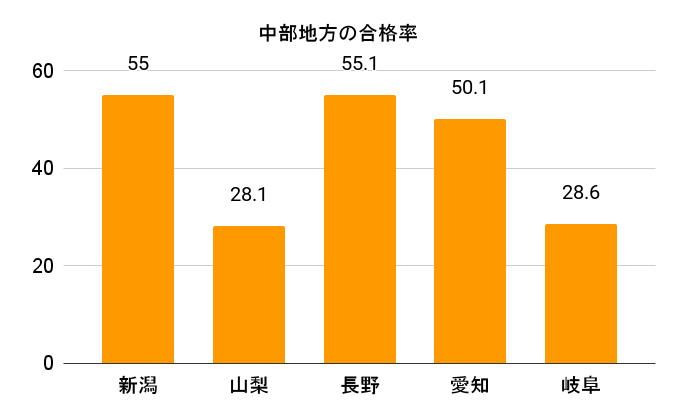

中部地方

富山、石川、静岡県ではデータの公開をしていませんでした。

中部地方では山梨県と岐阜県の合格率が低いことが分かりました。

試験問題を確認しましたが、正直簡単でした。

個人的な予想ですが、

果樹農業等で必要になった方が多いと思われます。

勉強不足か受験する方の年齢層が高いのが原因ではないかと思います。

近畿地方

近畿地方では関西広域連合に試験が統一され、

県別の合格率は無くなりました。

令和4年度の合格率は18.2%となっており、

試験問題の難易度も高いです。

データは滋賀、京都、大阪、兵庫、和歌山、徳島の総合となります。

三重県は合格率を公表していませんでした。

関西広域連合の難易度については、

以下の記事で詳しく解説しています。

良ければ、参考にして下さいね!

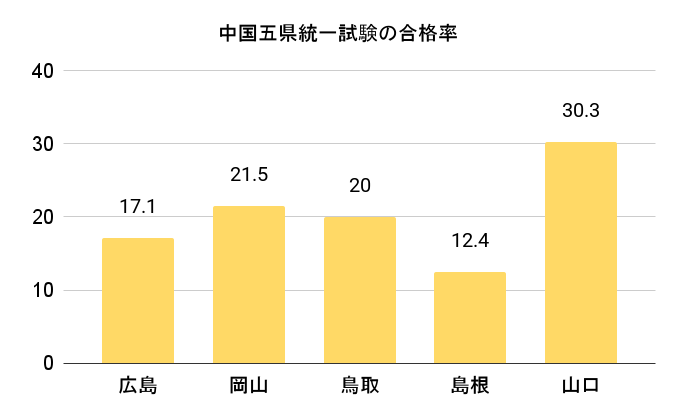

中国地方

中国五県も試験が統一されて、

試験問題の難易度が上がりました。

その為、合格率も大幅に下がりました。

毎年、難問を数問出す傾向があり、

試験範囲全体から幅広く出題されています。

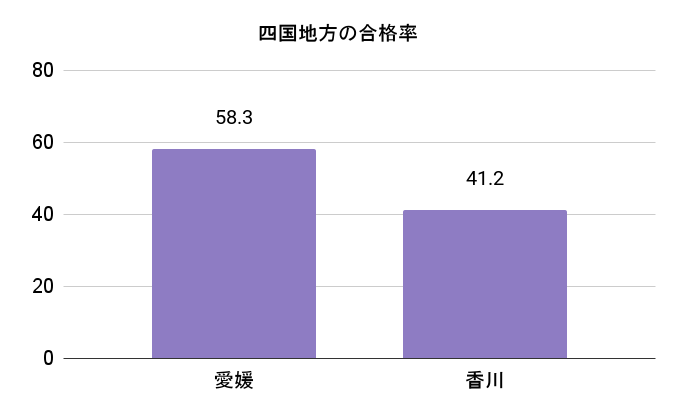

四国地方

徳島県は関西広域連合で統一されているため、データがありません。

加えて、高知県は合格率や過去問を公表していませんでした。

試験問題はそれほど難しくはありませんでしたが、

愛媛県がやや他府県と構成が違っていて、

記述式の問題がありました。

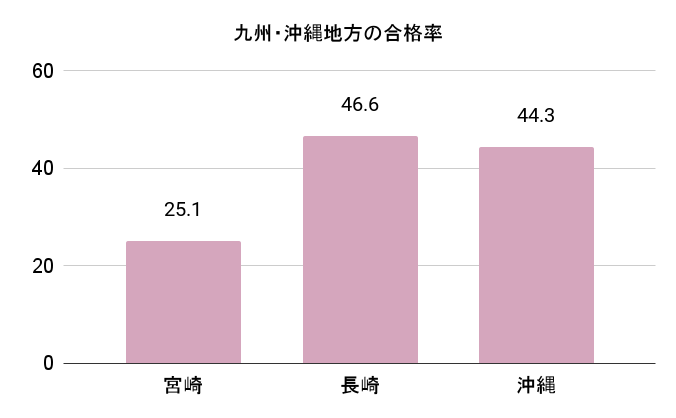

九州・沖縄地方

九州では福岡、大分、佐賀、熊本、鹿児島、宮崎、鹿児島が

合格率を公表していませんでした。

加えて、大分では過去問も公表されていませんでした。

宮崎県は他府県と比べて問題が難しいと感じました。

その為、合格率がやや低いです。

各都道府県の合格基準について

合格基準は都道府県によって様々です。

ここでは各都道府県の合格基準を一覧化しています。

最も多い合格基準と

独自の基準を採用した都道府県について紹介します。

記載していない都道府県は、

合格基準の公表をしていません。

最も多い基準

- 東北地区

- 新潟県

- 神奈川

- 山形

- 富山

- 長野

- 愛媛

- 福岡

- 鹿児島

- 佐賀

- 熊本

- 沖縄

最も一般的な合格基準です。

東北地区は試験問題も難しいのですが、

足切りまで基準が高いので、

更に難易度が上がる要因となっています。

北海道

- 全体で6割以上

- 各科目で5割以上

他府県と比べて、最も厳しい合格基準です。

試験問題もそこそこ難しいので、

難易度が上がる要因になっています。

関西広域連合と中国地方五県

- 全体6割以上

- 各科目3割以上

統一試験は試験が難しい為、

足切りのラインが低く設定されています。

それを加味しても、試験問題の難易度が屈指の高さです。

埼玉県

- 全体で6割以上

- 各大問1点以上

- 実地は10問中6割以上

合格基準が低いです。

試験問題の難易度を考えると、

合格率が低い理由が見当たらないのですが、

何か要因があると思われます。

愛知県

- 筆記試験6割以上

- 実地試験6割以上

試験の難易度も加味すると、

妥当な基準と思われます。

ただ、決して低い基準ではないので

侮らず、臨みましょう。

東京

- 筆記試験5割以上

- 実地試験5割以上

最も簡単な合格基準です。

試験問題も簡単なので、非常に合格しやすいです。

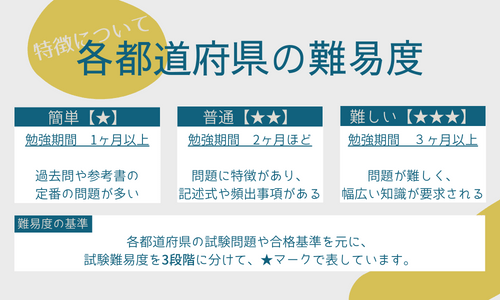

各都道府県の試験難易度について

難易度の低い都道府県が近くにあるなら、

遠征するのも一つです。

どこで受験をしても

合格すれば同じですからね。

しかし、試験難易度の高い地方で試験を受ける場合は、

本気で勉強するしかありません。

覚えたら勝ちの試験ですが、

どうせ覚えるなら効率良く暗記したいですよね。

おすすめの勉強方法や参考書については

こちらの記事で紹介してます。

良ければ、参考にして下さいね!

それでは、各都道府県の難易度について見ていきましょう

簡単【★】

- 関東地方全域(群馬除く)

- 中部地方全域

- 九州全域(宮崎除く)

- 沖縄

- 香川

- 高知

- 静岡

以上の地域や都道府県は全て問題が簡単です。

参考書に載っている定番問題が多用されています。

一部の例として、以下のような内容があります。

- 黄燐の漏洩対処方法

- 過酸化水素水の貯蔵方法

- 蓚酸の廃棄方法

勉強している方なら、一度は見たことのある内容だと思います。

関東地方ではどの都道府県も簡単なので、

関東域で住んでいる方はどちらで受験しても差はありません。

中部地方では新潟県が定番問題が多く、最も簡単です。

他の都道府県も同様に簡単です。

九州地方では特に熊本、鹿児島の性状問題が簡単でした。

九州地方の問題は形式が似ており、対策がしやすいです。

普通【★★】

- 北海道

- 群馬

- 三重

- 愛媛

- 宮崎

以上の都道府県は普通の難易度です。

どの都道府県もそこまでは難しくありませんが、

それぞれ具体的に説明します。

- 群馬の問題は法規で組み合わせ形式が多く使われていました。

性状の問題は定番問題が多く、簡単です。

- 三重は特に農薬の出題が多く感じました。

過去問で頻出するものをピックアップする必要があります。

- 愛媛は穴抜け問題や正誤を問う問題が多いです。

少し、他府県より特殊な印象を受けました。

- 宮崎は他の九州地方の問題と比べると問題がやや難しく感じました。

難易度の波が多少はあると思います。

難しい【★★★】

- 関西広域連合統一試験

- 中国5県統一試験

- 東北地区統一試験

以上の試験は問題の質や形式が最も難しいです。

個人的には、令和4、5年度の問題で、

中国5県の統一試験が全国で一番難しい試験

だと思いました。

どの統一試験も組み合わせ形式を多用していたり、

参考書に載っていない化学物質が出ています。

その為、

- 性状をバランス良くしっかりと勉強する

- 法規と基礎化学で点数を稼ぐ

以上のポイントを押さえることで、

合格基準の足切り点数に余裕を持たせることができます。

統一試験は全範囲で気を抜くことができません。

受験する方は心して勉強しましょう。

簡単な都道府県で試験を受けよう

ここまで各都道府県の試験情報に触れながら、

簡単な都道府県はあるのか

について紹介しました。

この試験は地域によって

難易度が全然違うことが分かりましたね。

試験が統一され難しくなるのは受験者とって厄介な話ですが、

全国的に求められている基準が高まっている証拠だと思います。

難しい都道府県で合格する為に、

めちゃくちゃ勉強するのも一つですが、

他府県に受験しに行くのも一つの手だと思います。

難しい都道府県で試験に落ちて、無駄に受験費用を払うよりも

他府県に遠征して一発合格を狙う方がいいかもね!

この試験の勉強は、コツコツ頑張るしかないので、

何度も復習して確実に合格できるように頑張ってくださいね!

ここまで読んでくださった方、お疲れ様でした。

そして本当にありがとうございます。

この記事が誰かの役に立ってくれたら嬉しいです。

それでは、今日もご安全に!

コメント